女将の足跡

SNS(インスタグラム)研修会 を開催いたしました

2月2日(火)に、令和2年度のSNS研修会を開催いたしました。

コロナ禍ということもあり、開催にあたりできる限りの感染症対策をとり、少ない人数での実施となりました。

テーマ 「共感を生み 心を繋ぐSNS」

講 師 久保山 ひろ子氏(PRプロフェッショナル協会 ディレクター)

講 師 太田 記久乃氏(㈱マーレプランニング 代表取締役、あけぼの会HPアドバイザー)

参加された方は初心者の方が多く、細やかなフォローをしながら会を進める事となりました。SNSをどのように利用するのか、どんな事に利用するのかをあらかじめイメージした上で始める事や、登録者(アカウント)を最大限アピールするように、プロフィール画面を有効に使う、登録の仕方等伺いました。

少ない受講者となったことが功を奏し、丁寧なフォローができ、セミナー終盤には初投稿をしていただくことができました。

今回のようにまずは、個人のアカウントからスタートし、次第に「お宿」アカウントへと進化することを期待いたします。

今回のようにまずは、個人のアカウントからスタートし、次第に「お宿」アカウントへと進化することを期待いたします。

SNS、特にインスタグラムは、検索ツールとして利用する方が巣ごもりというコロナ禍の影響もありますます増えています。興味がある人に直接届くシステムや広告表示など効果的な機能があり、便利で経費を抑えた情報発信への期待は高まっていますので、お宿で取り入れていただけるよう今後も、セミナーの機会を持てるよう進めてまいります。

ふじのくにしずおか ホテル旅館 女将 あけぼの会 事務局

SDGs事業 遠州織物視察研修のご報告(古橋織布有限会社)

11月10日 視察研修の2件目は、浜名湖近くにありました。

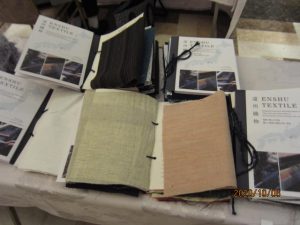

◇ 古橋織布有限会社(浜松市西区雄踏町 古橋敏明代表取締役)

100年続く織物工場では、若い後継者、女性がかがやきを放つ真摯な姿勢に感動。

今では希少なシャトル織機を大切に手入れをし、他では出せない柔らかな風合いの生地を生産している。

手触りはしっとり、肌になじむ品質は、国内外のアパレルやブランドから信頼が厚いのだそう。

遠州織物の産地では、伝統と技術を真摯に継承されていて感動いたしました。

ホテル旅館でも、静岡県の誇るべき遠州織物とコラボレーションできる何かを

見つけていきたいと思います。

古橋織布様、この度は、お世話になりましてありがとうございました。

ふじのくに静岡 ホテル 旅館 女将 あけぼの会 事務局

SDGs事業 遠州織物視察研修会のご報告(榛地織物)

11月10日、すがすがしい秋晴れの中、牧之原市や浜松市での遠州織物産地視察を開催いたしました。

前回の研修会で、地域の特性を生かし、そこならではの「本物」をご提供することで、お客様に「特別」を

楽しんでいただき、地域も負荷をかけずに潤うことで持続可能な観光を見出すことだできると学びました。

最初に伺ったのは、牧之原に広がる茶畑のそばにありました。

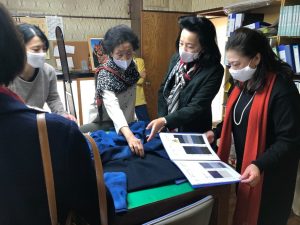

◇ 榛地織物(牧之原市細江 榛地道夫代表)

気さくで暖かなお人柄の榛地代表が、とても丁寧にご説明くださいました。

レピア織機を使用し、「しじら織」の確かな技術と自由な発想で1000以上の生地を生産されているのだそう。

生地見本を拝見しながら、作務衣や、エコバッグなど、ホテル旅館での活用のアイディアが飛び交いました。

榛地織物様、この度は、お世話になりましてありがとうございました

ふじのくに静岡 ホテル 旅館 女将 あけぼの会 事務局

SDGs研修事業 SDGsと産地の関わりについて(2)

令和2年10月6日(火) SDGsと産地の関わりについて

◇静岡のお茶について

講師: 増田 浩章氏(静岡県経済産業部 お茶振興課 世界緑茶班 課長代理)

・静岡のお茶の歴史

・静岡の茶産地

・いろいろな種類のお茶

・美味しいお茶の淹れ方(映像)、試飲(茶草場農法の朝蒸し茶・深蒸し茶)

ほか、ホテルや旅館でのお茶サービスのアイディアなど提案をいただきました。

お茶についてを改めて学び、新たなお茶のご提供方法についても検討するきっかけになればと思います。

展示ブースでは、静岡抹茶を使用した茶ビールのご紹介もありました

ふじのくに静岡 ホテル 旅館 女将 あけぼの会 事務局

SDGs研修事業 SDGsと産地の関わりについて(1)

SDGs研修として「遠州織物」と「静岡県のお茶」について取り上げる事といたしました

令和2年10月6日(火) SDGsと産地の関わりについて

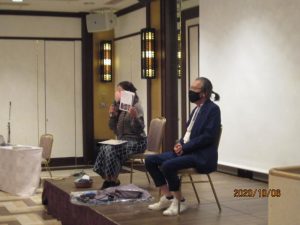

◇遠州織物について

ナビゲーター:日吉景子氏(㈱パピアパペル 代表取締役)

松尾耕作氏(遠州織物工業協同組合 事務局長)

遠州織物が始まり広まった歴史的背景や、希少な織機でおられる高品質の布地が

世界的に評価されていることを知りました

そして、静岡県のホテル旅館での活用例などのご紹介をしていただきました。

柳生の庄(修善寺)では、半纏(旅館用に袖口をつぼめたもの)や、夏の座布団カバーとして

活用しているそうで、遠州織物の機屋さんは小規模なので少ない生産にも気軽に対応してくださる

との提案がありました。

今後予定している視察では、産地を訪れ実際に織られる風景を見聞し、身近な物に感じていただき

SDGsの取り組みとしてとらえていければ幸いです

ふじのくに静岡 ホテル 旅館 女将 あけぼの会 事務局

SDGs研修会 「SDGsについて」始めに学びました

令和2年10月6日(火)

SDGsに取り組む上での序章として、鈴木雄介先生(静岡大学)にお話しを伺いました。

テーマ) ジオパーク + SDGs + サスティナブル・ツーリズム

以前にあけぼの会が、鈴木先生に伊豆半島ジオパークについてご教示いただいた際、ジオパークの理念が

SDGsを担っていることを教えていただき、SDGsを知るきっかけとなりました。

そこで、今回は宿泊業ができる、持続可能な観光とは

地域の特徴を生かし、そこならではの「本物」をご提供することで、

お客様に「特別」を楽しんでいただき、負荷をかけずに地域も潤う

と解説してくださりました。

地域に根差した素晴らしい「食、文化、産業、伝統など」を知り、伝える事にさらに

取り組んでまいります。

ふじのくに静岡 ホテル 旅館 女将 あけぼの会 事務局

令和2年度研修 意見交換会を開催いたしました

コロナ禍にある令和2年は、先がみえず不安が多い毎日です。あけぼの会では、感染症予防に配慮しながら、お客様をお迎えするための意見交換会を開催いたしました。

令和2年10月6日(火) 於:沼津リバーサイドホテル

当日は20名の会員が集まり、経営のことコロナ感染症への対応、営業自粛を経ての再開そしてこれからの事など意見交換は尽きず、今後も笑顔でお客様をお迎えするための情報交換の機会となりました。

WithコロナAfterコロナではSDGsを意識し、静岡県の本物を学びお客様にお届けできるよう研鑽に励んでまいります。

ふじのくに静岡 ホテル 旅館 女将 あけぼの会 事務局

令和2年度総会について

令和2年度女性部総会は、この度のコロナウイルス感染

拡大防止の観点より、書面での総会とさせていただくことと

なりましたので、総会結果について下記にてご報告を

させていただきます。

<総会議題>

第1号議案 令和元年度事業報告及び収支決算承認について

第2号議案 令和2年度事業計画及び収支予算(案)承認について

第3号議案 令和2年度 部費の額及びその徴収方法について

その結果は次の通りとなりました。

第1号議案 賛成 46名 反対 0名 無回答 0名

第2号議案 賛成 46名 反対 0名 無回答 0名

第3号議案 賛成 42名 反対 0名 無回答 4名

<定足数について>

女性部員総数 77名のうち 46名の方よりご回答をいただきました。

総会定足数は規約第11条により総部員数の過半数で決議されますので、

総会が有効に開催され、すべての議案が承認されました。

総会開催予定日の6月17日を、総会の決議があったとみなされる日といたします。

今後とも、静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合および、女性部あけぼの会を

どうぞよろしくお願いいたします。

ふじのくに静岡 ホテル 旅館 女将 あけぼの会 事務局

あけぼの会 設立25周年を祝して

令和元年度は、女性部あけぼの会が発足して、25周年となります

平成から令和への改号や役員の交代など様々な節目と同時に迎えることとなりました。

令和2年新年会研修会(令和2年2月4日)では、

静岡県文化・観光部観光交流局長 杉本達男様

静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合 加藤昌利理事長

同組合 高橋孝行副理事長、稲葉明久副理事長

第 6代 女性部長 稲葉きみ江様

第 7代 女性部長 宇田倭玖子様

などのご来賓をお迎えし、あけぼの会25年のこれまでの活動の歩みを懐かしみ、

そして、今後の会の発展と結束を誓いあい、会員とともに語らう機会となりました。

令和2年度に向けた事業計画として、SDGSへの参画の提案を部長よりお話し、

盛会の中終宴となりました。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

新年 おもてなし研修会を開催いたしました

令和2年2月4日(火)静岡市の中島屋グランドホテルにて、おもてなし研修会を開催いたしました。

講 師:瀬戸川 礼子氏(リバーオフィス)

テーマ:「いいホテル旅館」の良きリーダーが大切にしている7つのこと

今回の研修会は、女性部あけぼの会の設立25周年の基調講演でもございました。

多くのご来賓や、一般の方のご参加もあり58名での講演会となりました。

ジャーナリストの瀬戸川様は、長きにわたり多くの女将を取材し、女性リーダーや

経営者、おもてなしの心に至るまで精通しておられ、短い時間ではありましたが、

出席者はとても感銘を受けていました。

リーダーとして大切にすることの7つは

1、数字より心を大切にする

2、スピードより順番を大切にする

3、満足より感動を大切にする

4、威厳より笑顔を大切にする

5、仕事に感情を持ち込む

6、率先垂範せず主体性を大切にする

7、効率より無駄を大切にする

数字化した合理化の中にも、数値に表せない見えないところを大切にしていくこと。

リーダーとして人に動いていただく為には感動や幸せを感じてもらうこと、

常に笑顔になっている顔になること、相手の心を大切にすること、肯定し褒めること等々、

たくさんの大切にすべきことは、おもてなし心に通じているとご講演くださいました。

ふじのくに静岡 ホテル 旅館 女将 あけぼの会 事務局